今回の旅は、TOLAND VLOGさんの「出雲口伝」と「−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版」を参考に巡りました。

ホツマツタヱ

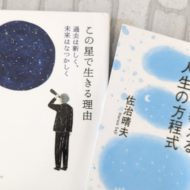

この旅を振り返って、ただいま、令和7(2025)年、『ホツマツタヱ』とよく耳にし目にするようになって、本を読んでみた。TOLAND VLOGさんの『ホツマツタヱ』の動画もあります。

この旅のときは、まだ『ホツマツタヱ』を知らなかったので、その旨、どうぞご了承くださいませ。

出雲旅レポート、続きます。

二日目は、出雲大社方面より県道161号を経由して《富神社》へ。《富神社》から松江市の《熊野大社》をロマン街道を経由して行くと、ちょうど《荒神谷遺跡》、《加茂岩倉遺跡》、《菅原天満宮(日本四社)》もちょっと入ると回れる位置。実際は「ちょっと」でもなかったが。そして、山道であった。運転してくれた友人よ、本当にありがとう。

《富神社》島根県出雲市斐川町富村596

富家が建てた富神社

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

長浜神社にもお祀りされている八束水臣津野命は国引き神話で有名な神様です。

出雲出身の友人「全く知らない神さま」と言う。−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版「出雲主王(大名持)の系図」によると、6代目大名持・臣津野の別名が八束水臣津野命、7代目大名持が天之冬衣とあります。

《荒神谷遺跡》島根県出雲市斐川町神庭873−8

2020年に東京国立博物館【日本書紀成立1300年 出雲と大和】へ足を運んだのですが、ものすごい数の銅剣が展示されていて圧巻だった。図録買っとくべきだった!ここ荒神谷遺跡から国内最多の358本の銅剣(どうけん)が出土したのはこれまでの見解を覆す歴史的大発見でした。

「出雲ではそれまで行われていた祭祀から、新しい祭祀のやり方にいち早く変わった」とその時の説明にありました。私個人の感想は「そのきっかけはいったいなんだったの?」「どんな影響を受けたの?」でした。

荒神谷遺跡の名前の由来は近くに三宝荒神が祀られていることから。三宝荒神とはスサノオ命、大地主命、タケミナカタ命。時間があるならこちらも行ってみたいですね。

敷地内には荒神谷博物館もあります。次回はゆっくり展示を観て回りたい。

ミュージアムショップでは、いろいろな効用のハーブティーを、神さまの名前にちなんでそれぞれ並んでいます。お土産にちょうどいい価格。が、しかし!推しの神さまとハーブの組み合わせが、、、う〜ん、今回は買うのをやめた。

海塩もあります!重さ氣にならなかったらオススメ!今回の旅はスーツケースではなくリュックで来たから、あまりお土産を買い込めない。と言いつつ、作家さんの土器が並んでいて一目惚れ。荷物になるとか言いながらここで買っとかなきゃ夢に出てきそうなので購入。マグカップはソーサーはついてないけど、税別で1,000円!1つに厳選したけど他のもうちに連れて帰りたかった!荒神谷史跡公園には古代ハスの花が6月中旬から7月中旬に開花するそうです。そういうわけでか、蓮の葉の小皿税別で477円!これも色違いで2枚うちへ連れて帰ります。作家さんの名前写真撮ればよかった。

《加茂岩倉遺跡》島根県雲南市加茂町岩倉837

駐車場からだいぶ歩きます。坂道を上ります。

紅葉の新緑が美しく、種の赤と形が可愛らしい。アゲハチョウたちが舞っています。

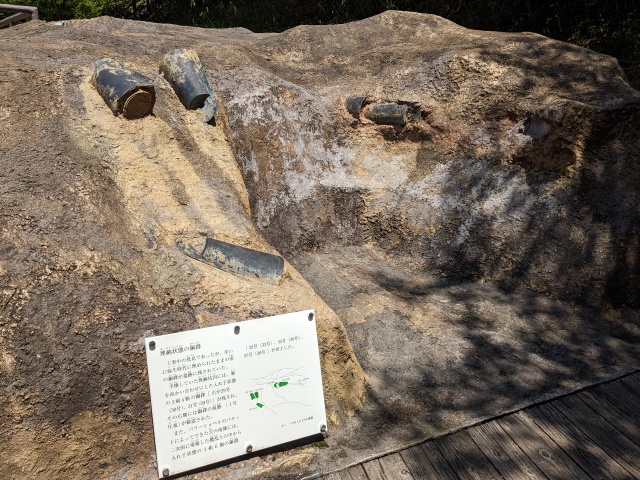

銅鐸がこのように出てきたという再現。

《菅原天満宮(日本四社)》島根県松江市宍道町上来待1801

こちらも、かなり階段を上ります〜。

向家の野見宿祢

野見宿祢は、向王家出身の17代目・出雲国副王(少名彦)であったから、野見宿祢の墓石は、ここの17個の内に含まれている。

(中略)

向家は野見宿祢の古墳を、故郷にもつくることにした。しかし旧王家近くにつくるのは避けた。目立たないように、西に15キロ離れた所(松江市宍道町上来待菅原)に築いた。その横には、後世に菅原天満宮が建てられた。

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

平安期に京都で学問所も家業としていた菅原是善が、出雲の来侍の先祖・野見宿祢の円墳に参詣に来た。そして数日、近所の家に宿泊した。

そこの娘が利発だったのを好み、かれは愛した。娘は是善の子を宿し生み育てた。彼女は子が育ったら、京の家で引き取りたいとの言葉を思い出し、息子を連れて京に行った。

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

菅原道真公といえば梅。漬けられた梅が660円で販売されていたので買いました。宮司さん曰く「かなり塩強めなのでそれでもよかったら」とのこと。確かに、かなり塩強めでした。おばあちゃんの味を思い出しました。

御本殿向かって右側のほうにある野見宿禰の墓にも手を合わせました。

《HAUSでランチ》島根県松江市乃白町2027

友人が考えてくれていたランチは、松江の飲茶と中国茶の『ジャスミン』、カレーの『SPICE』、そしてこちらの『HAUS』。途中で、予約の電話を入れてくれて、席の確保ができました。

雑貨屋さんもあり、ここでお土産買うのもいいかも。

限定のエビフライ。1,400円。

ローストビーフ丼。

ショーケースに並んでいるケーキも美味しそう。イチゴのショートケーキ!

お茶タイムは別に取ることになりました。

《熊野大社》島根県松江市八雲町熊野2451

向家当主・大田彦と親族は王宮から逃げた。そして、南の熊野(松江市八雲町熊野)に隠れた。

八雲村熊野に移った向家は、館を構えた。その邸内に祠を建て、始祖のクナト大神と祖先・事代主を祭った。後世には邸内社は独立し、次第に大きくなり、熊野大社になった。

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

とあります。出雲国一宮が出雲大社ではなく熊野大社なのか?こういったことも関係しているのでしょうか?

さざれ石。

「夫婦和合 連理の榊」が立っています。

授与品に八雲塗の雲をモチーフにした櫛がオススメと友人の友人。2色あって迷いすぎて決められず。

今でも出雲の古い神社は、熊野大社を初めとして、本殿は神魂造りで、千木は縦そぎとなっている。

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

こういったところも観察できたらいいですね。

《東岩坂珈琲店》島根県松江市八雲町東岩坂2−1

ケーキはそれぞれ。ロールケーキはボリューム満点。私はイチゴのムースにしました。

セットのドリンクはハーブティーにしました。

体力回復して、神魂神社へ。

《神魂神社》島根県松江市大庭町563

クナト王の直系の向家が、出雲東武の神魂神社(松江市大庭町)の丘にあった。

その地の大庭の地名は、神祭の場だったことから来ているらしい。そこからは東方に、サイノカミの主神・クナト大神もこもる大神山(大山)が良く見える。

その大庭に人々が集まって、向家が祭司となって大神山を遥拝した。

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

大山をここから拝みたかった。

神魂神社の御本殿は、右側に階段がついている。なぜ?これは、−伝承の日本史−出雲と蘇我王国にその理由がある。

神魂神社の本殿は、昔のままの宮殿の形であった。9本柱の高床式木造建築である。

出入りに雨がかからぬよう、屋根は妻入になっている。住居であるので、階段は狭く右側についている。

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

見どころは、千木の形です。

神魂神社と旧王宮と異なる点は、千木の形である。イズモ王国内の、豪族住居の千木はすべて縦削ぎであった。

今でも出雲の古い神社は、熊野大社を初めとして、本殿は神魂造りで、千木は縦削ぎとなっている。

そのころ筑後平野にいた物部氏たちの住居は、すべて千木が横削ぎであった、と伝わる。それで神魂神社の千木は、九州的に横削ぎに変えられた。

この話には続きがあり、

旧宮殿を神魂神社として、秋上家が祭ってくれたことに対して、旧王家の向家は感謝した。その気持を表すために、美保神社の千木を利用した。

左の千木はイズモ式に縦削ぎとし、右の千木は横削ぎとした。それは向家と秋上家が仲良く、イズモの地で暮らそう、という方針を示したものであった。

それはまた先住のイズモ族と、九州系の人々とが、恩讐を越えて協力しよう、との意思表示でもあった。

−伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

神魂神社にはそのような古代の人々の思いが込められているのですね。

こちらも、石積み階段です。上りはいいですが、下るときが膝に来て、集中力いります。きついです〜。

《眞名井神社》島根県松江市山代町84

眞名井神社までの道、そんなに広くない道路、真ん中に中央分離帯のように木が植えられている。ん?これ、参道ではないかしら?友人も「鶴岡八幡宮の参道みたい!」と。確かに!先月行ったばかりなので記憶に新しい。

こちらも御本殿はこの階段の先です。神社巡りは体力勝負でもあります。神魂神社のように御本殿の右側に階段がついています。

ここではアゲハチョウが御神殿のところから現れて、下までついてきたところで私のリュックに止まってから、またどこかへ飛んでいった。

ここまで来たら、近くの《六所神社(意宇六社)》、昨日のお蕎麦やさん《荒木屋》の友人のおみくじで出た《揖夜神社》にも足を運べばよかったと思いました。

〈今回の出雲・松江の旅で感じたこと〉

「逃げ延びよ!何が何でも生き延びよ!生き抜け!」と古代生き抜いた先人の声が聞こえてきそうだった。そして、互いの出身や氏を越えて、恩讐を越えて仲良くしようという心が、伝わってきた旅立った。

〈出雲縁結び空港の天井〉

〈友人のお母様特製金柑の甘露煮を荒神谷博物館のショップで買った器でいただきます〉

友人のお母様がご丁寧に包んで、手作りの金柑の甘露煮も持たせてくださいました。甘さが絶妙で、うれしい。元氣回復。この季節の金柑は生でも食べられるのでお砂糖少なめで煮詰めるのだそう。

出雲と伯耆の国、まだまだ巡りたいところがたくさん。次回は歴史博物館も、そして今回訪れた遺跡も展示室もゆっくり巡りたい、西谷墳墓群史跡公園も巡りたい。

参考文献

- −伝承の日本史−出雲と蘇我王国 斎木雲州 大元出版

- サルタ彦大神と竜 −古代の子宝信仰− 谷戸貞彦 大元出版