店頭に「しめ縄飾り」も並び始めましたね。

今日は買い物へ行ったら、「本日は『一粒万倍日』。一粒の蒔いた種が何倍にも実ると言われているこの日にしめ縄飾りはいかがですか」と店内アナウンスが流れていました。

ところで、「しめ縄飾り」選ぶときって何を大切に、または基準にしていますか?

私は、『しめ縄の材料』を選ぶときに調べます。

【何のためにしめ縄って飾るの?】

これは、「日本の家庭内文化」の教室に通っていたとき、先生にお聞きした内容です。

お正月、古来、日本では「その歳の歳神様」をお家にお招きする、という風習がありました。

神様は、「依代(よりしろ)」に宿ると言います。依代とは、お正月では門松などの松の緑、鏡餅もそうです。そして、例えば京都の枯山水の砂山も依代だそうです。

そうやって、門松を立てて、神様が依代に移りながら家の中まで入っていらっしゃる。そしてそのときに邪気が入って来ないように結界を張る役目を果たすのがしめ縄だそうです。

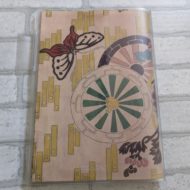

本来、しめ縄とは新米を収穫したその藁で作るのが、収穫の感謝も込めて、習わしだと聞きました。

なので、しめ縄の材料、藁でできているのを選ぶようにしています。

お米と神様は繋がりが強いようで、お供えする鏡餅も餅米で出来ていますし、御神酒も米が形を変えたものですよね。

神様をお呼びするものは、「米」に係わるものが必ず入っているのです。

ところで、最近は藁に似せて材料が「水草」の場合もありますが、ちょっと気になるのは、「水草」はお正月というより、むしろ、お彼岸やお盆など、ご先祖様が帰っていらっしゃるときに、霊魂は足がないので、水のあるところなら降り立てる。そこで、家の中にご先祖様が帰ってきて降りられるように「菰」などの水草を敷くんだそうです。

つまり、水草でできた「しめ縄飾り」は、型(かた)は同じでも、ちょっと違ったものになるのかも?と思うからです。

これは、個人的な捉え方ですが。

その先生のお話で印象的だったのは、「『かた』と『かたち』の違いは、『ち』がついているところ。『ち』というのは『血』ね。つまり『氣持ちの〈ち〉・心』のこと。心がともなって初めて『かたち』になるんです。」ということ。

【しめ縄飾りの形】

しめ縄飾り、色んなものがありますよね。

私の地元では、裏白、橙など。

地域によって、共通しているところと違うところがあって面白い。

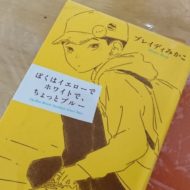

令和3年・2021年、良き一年になりますように☆

新潟・魚沼産の注連縄にしました。

『日本のワラには歳神さまが宿るといわれています』と説明があります。